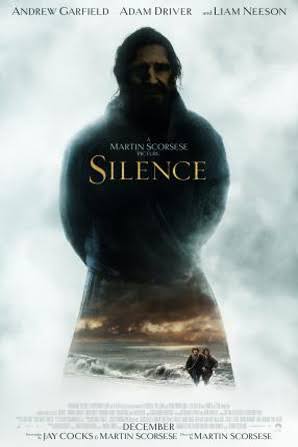

Silence

Martin Scorsese, USA, 2017, Avec Andrew Garfield, Adam Driver (le Paterson de Jarmush), Liam Neeson et une pléiade d'excellents comédiens japonais.

Au XVIIème siècle, Sébastiao Rodrigues et Francesco Garupe, deux frères jésuites portugais, gagnent clandestinement le Japon, dans un contexte d’intense répression religieuse, afin de soutenir la foi clandestine des catholiques nippons et retrouver la trace de celui qui fut leur mentor, le père Cristovao Feirrera, dernier prêtre présent sur l’archipel, dont une rumeur annonce l’apostasie. Recueilli par une communauté de fidèles, les deux frères assistent aux sévisses infligés aux catholiques japonais, avant de se séparer en raison d’un désaccord sur les objectifs de leur mission. Après une marche solitaire dans les montagnes Japonaises, Rodrigues est capturé. Le gouverneur de la province de Nagazaki, homme intelligent et stratège va provoquer chez le père Jésuite un violent conflit moral. Ce dernier sera contraint de faire un choix : abjurer publiquement sa foi ou assister passivement à la mort cruelle des martyrs de la fragile église japonaise.

Silence est un bon film. Les plans sont virtuoses, la qualité des décors et des costumes remarquables. Il est intéressant d’observer Scorsese japoniser son regard à travers le prisme de Kurosawa. Son ombre tutélaire plane parfois sur la mise en scène ou sur l’usage discret de la musique minimaliste. Elle apparaît également à travers le traitement du personnage de Kichijiro qui, tel Kikuchiyo dans

Les Sept Samouraïs, intrigue spontanément le spectateur de par son tempérament facétieux, avant de finalement révéler sa sagesse. Mais la grande force du film, réside avant tout dans son récit. L’histoire imaginée par Shuzaku Endo - l'auteur du roman dont le scénario du film est tirée - est érudite, subtile et mérite d’être découverte dans toute sa complexité.

Cependant Silence est long et souvent éprouvant à regarder en raison de nombreuses scènes violentes. Ce n’est pas en soi un défaut, mais un parti pris qui risque de tenir à distance du film de nombreux spectateurs. On pourrait aussi reprocher à Scorsese son casting anglo-saxon par toujours convaincant. Peut-être aurait-il mieux valu que le réalisateur ait pu faire aboutir le projet initial de ce long métrage, à la fin des années 2000, quand celui-ci envisageait d’accorder les rôles principaux à Daniel Day Lewis, Benedicio del Torro ou encore Gael Garcia Bernal (le Peluchoneau de Neruda-Larrain). Les choix du réalisateur en matière de rythme et de style narratif constituent un autre sujet d’interrogation. Dans la première partie, la plus longue, Scorsese adopte une narration de style direct, lente jusqu’à l’excès parfois, alors que dans la seconde partie, il privilégie le discours indirect et un rythme beaucoup plus nerveux. C’est un peu comme si le réalisateur new yorkais avait laissé les manettes à un autre durant les ¾ du film, avant de brusquement les reprendre et soumettre son discours aux tropismes à l’œuvre dans

Les Affranchis,

Casino ou

Le Loup de Wall Street. Certes, je grossis volontairement les traits de cette rupture qui s'inspire en partie des procédés narratifs complexes employés par Shuzaku Endo dans son roman. Toutefois, nous étions, il me semble, en droit d’attendre mieux que ce bricolage un peu maladroit de la part de celui qui fut naguère très innovant en la matière.